Tra gli alcaloidi aromatici vengono compresi tutti gli alcaloidi in cui è presente un anello aromatico non condensato, più o meno sostituito.

Gli alcaloidi sono composti azotati di origine vegetale dotati di una considerevole attività farmacologica. Sono diffusi nelle Dicotiledoni, in particolare nella famiglia delle Apocinacee, delle Papaveracee, delle Papilionacee, delle Ranuncolacee, delle Rubiacee, delle Rutacee e delle Solanacee.

Nella maggior parte dei casi gli alcaloidi non si trovano liberi, ma sotto forma di sali con diversi acidi organici (acetico, ossalico, lattico, citrico, malico e tartarico) e, meno comunemente inorganici (cloridrico, solforico, fosforico). Un criterio generalmente adottato è quello di definire gli alcaloidi le sostanze azotate dotate di struttura complessa e contenenti azoto come componente di una struttura eterociclica.

Tuttavia la tiamina pirofosfato e le purine non sono considerate alcaloidi, mentre la colchicina, una sostanza non basica in cui l’azoto non fa parte di un anello eterociclico viene considerata un alcaloide a causa delle sue proprietà farmacologiche.

Classificazione degli alcaloidi aromatici

I nomi degli alcaloidi, anche a causa della notevole complessità della loro struttura, non seguono regole sistematiche, ma vengono generalmente assegnati derivandoli dalla pianta da cui sono estratti (papaverina da Papaver) o dalla loro azione fisiologica (morfina dal greco μορφευς = sonno) o, più raramente, dal nome dei ricercatori che li hanno isolati (pelletierina da P.J. Pelletier).

Il metodo usato per la classificazione degli alcaloidi è quello di raggrupparli sulla base delle loro caratteristiche strutturali.

Gli alcaloidi aromatici costituiscono una classe molto diffusa. Vi sono poi quelli contenenti il gruppo:

– piperidina e della piridina

Vi sono poi alcaloidi di natura terpenica e steroidica, alcaloidi contenenti i nuclei pirrolidinici e piperidinici condensati e quelli contenenti il nucleo

-isochinolina

-pirrolidizina

-chinolidizina

Alcaloidi aromatici

I principali componenti degli alcaloidi aromatici sono derivati di fenilalchilammine, ma sono noti anche alcaloidi derivanti dall’anilina ed altri ancora, sempre derivanti da un nucleo aromatico non condensato.

a) Derivati della fenilalchilammina. A questo vasto gruppo di alcaloidi appartengono i derivati della fenilmetilammina (benzilammina) e della feniletilammina

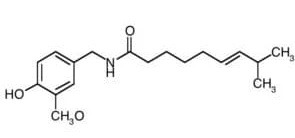

a) derivati della fenilmetilammina (benzilammina). Tra questi alcaloidi si ricorda la capsaicina C18H27NO3 presente, in diverse concentrazioni, in piante del genere Capsicum come il peperoncino piccante. La capsaicina ha proprietà farmacologiche per la terapia del dolore neuropatico

b) Derivati della feniletilammina. I derivati della feniletilammina sono vari e numerosi: nell’anello aromatico possono non esservi sostituenti oppure possono essere presenti gruppi ossidrilici e metossilici; la breve catena idrocarburica può essere costituita da due atomi di carbonio e da quattro atomi di idrogeno oppure vi possono essere delle funzionalizzazioni. Il gruppo amminico infine può essere un gruppo amminico primario, secondario, terziario e quaternario o può essere anche presente sotto forma di ammide. Le varianti sono perciò numerose e i composti estremamente vari.

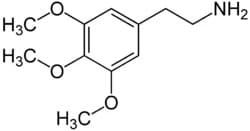

Tra gli alcaloidi aromatici più comuni di questo gruppo sono da ricordare la tirammina, uno dei principi attivi della segale cornuta (Claviceps purpurea), la mescalina sostanza allucinogena che viene tradizionalmente utilizzata in America latina durante i riti sciamanici degli indios.

In natura, la mescalina si trova nel cactus Peyote e in altri tipi di piante grasse.

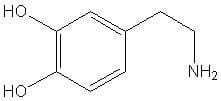

Ricordiamo inoltre la dopamina isolata dalla specie Cytisus la quale gioca un ruolo importane in comportamento, cognizione, sonno, umore, apprendimento e causa l’accelerazione del battito cardiaco e l’innalzamento della pressione sanguigna